Conosciamo tutti la sensazione: ci sediamo al tavolo per leggere, o studiare, o forse persino (temerari!) scrivere, ma non riusciamo a concentrarci; le frasi del libro che abbiamo sotto gli occhi scorrono troppo in fretta – sembra che non lascino traccia – o troppo lente, e ci prende una noia molto simile al fastidio. Ci sembra di perdere tempo, e ci alziamo per un caffè, o una sigaretta; accarezziamo il gatto, gli parliamo con quella voce tra lo stridulo e il mieloso che, da adulti, riserviamo per i bambini e agli animali; torniamo a sederci. Facciamo un nuovo tentativo di leggere: fallito; allora cambiamo libro; sbirciamo fuori dalla finestra, ci alziamo di nuovo. La mattinata passa così: improduttiva, noiosa, irritante. Siamo ormai scorati, in collera con noi stessi e col mondo; se prendiamo un ennesimo volume dagli scaffali dietro la scrivania lo facciamo con poca, pochissima fiducia. E invece – miracolo! – improvvisamente le parole che leggiamo formano un senso, ci divertono, ci fanno pensare; restiamo finalmente immobili, continuiamo a leggere: il libro «ci parla». Di più: è stato scritto per noi, per noi in quel preciso tempo e luogo. Lo cercavamo da tutta la mattina – o da una vita – ed ora, finalmente, eccolo lì, aperto e accessibile di fronte a noi. Non è solo una questione di identificazione con i personaggi della storia (se è un romanzo), o di consonanza con le idee presentate (se è un saggio), ma una sensazione diversa, di profondità. E intendo profondità nel suo significato proprio e concreto, ovvero nel suo significato spaziale: il mondo – dentro e fuori dal libro – ha finalmente riacquistato prospettiva, è di nuovo vario e interessante. Noi stessi, ci pare, siamo di nuovo interessanti. Da una rappresentazione fiorisce un ricordo, ad un’idea segue una serie di pensieri contigui e diversi, le emozioni diventano insieme più chiare e più complesse. Abbiamo compreso o, ancor meglio, abbiamo provato perché la lettura, questa strana attività – sedentaria, apparentemente contraria all’azione (e quindi alla «vita») – ha un senso (ne abbiamo intuito un significato).

Conosciamo tutti la sensazione: ci sediamo al tavolo per leggere, o studiare, o forse persino (temerari!) scrivere, ma non riusciamo a concentrarci; le frasi del libro che abbiamo sotto gli occhi scorrono troppo in fretta – sembra che non lascino traccia – o troppo lente, e ci prende una noia molto simile al fastidio. Ci sembra di perdere tempo, e ci alziamo per un caffè, o una sigaretta; accarezziamo il gatto, gli parliamo con quella voce tra lo stridulo e il mieloso che, da adulti, riserviamo per i bambini e agli animali; torniamo a sederci. Facciamo un nuovo tentativo di leggere: fallito; allora cambiamo libro; sbirciamo fuori dalla finestra, ci alziamo di nuovo. La mattinata passa così: improduttiva, noiosa, irritante. Siamo ormai scorati, in collera con noi stessi e col mondo; se prendiamo un ennesimo volume dagli scaffali dietro la scrivania lo facciamo con poca, pochissima fiducia. E invece – miracolo! – improvvisamente le parole che leggiamo formano un senso, ci divertono, ci fanno pensare; restiamo finalmente immobili, continuiamo a leggere: il libro «ci parla». Di più: è stato scritto per noi, per noi in quel preciso tempo e luogo. Lo cercavamo da tutta la mattina – o da una vita – ed ora, finalmente, eccolo lì, aperto e accessibile di fronte a noi. Non è solo una questione di identificazione con i personaggi della storia (se è un romanzo), o di consonanza con le idee presentate (se è un saggio), ma una sensazione diversa, di profondità. E intendo profondità nel suo significato proprio e concreto, ovvero nel suo significato spaziale: il mondo – dentro e fuori dal libro – ha finalmente riacquistato prospettiva, è di nuovo vario e interessante. Noi stessi, ci pare, siamo di nuovo interessanti. Da una rappresentazione fiorisce un ricordo, ad un’idea segue una serie di pensieri contigui e diversi, le emozioni diventano insieme più chiare e più complesse. Abbiamo compreso o, ancor meglio, abbiamo provato perché la lettura, questa strana attività – sedentaria, apparentemente contraria all’azione (e quindi alla «vita») – ha un senso (ne abbiamo intuito un significato).

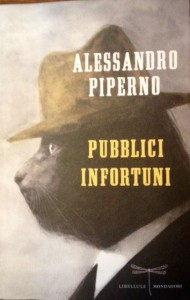

Pubblici infortuni di Alessandro Piperno è la testimonianza ironica, coltissima e appassionata di questo ineludibile rapporto tra letteratura e vita, tra storie vissute e storie lette (o scritte). Sia che indaghi il paradosso della popolarità, «in tempi di romanzetti smilzi – lessico corrivo, sintassi elementare, contenuti demenziali», di Marcel Proust, «il più prolisso scrittore di sempre» (Decalogo Proust), o analizzi con spietata ironia il suo stesso, improvviso e sconvolgente successo (Pubblici infortuni), Piperno «infrange il prisma smerigliato che divide la realtà dall’immaginazione» e ci porta in un territorio in cui ermeneutica dell’opera e indagine della vita – dell’autore ma anche del lettore – si incrociano e illuminano vicendevolmente.

Si prenda, ad esempio, il saggio Non sparate sull’autore: quella che avrebbe potuto essere una seriosa discussione accademica sulla «trita» ma ancora «all’ordine del giorno» questione della morte dell’autore diventa invece una divertita analisi del rapporto tra emozione estetica e physique du rôle del romanziere. Che rapporto c’è, si chiede e ci chiede Piperno, tra l’immagine che abbiamo di un autore e il nostro modo di considerare la sua opera? Quanta importanza hanno elementi apparentemente incongruenti alla letteratura come il modo di vestire dell’autore, o il suo modo di muoversi e, in generale, il suo atteggiamento nel mondo? Moltissimo: da Balzac a Hemingway fino a Saviano e Piperno stesso, la nostra percezione dell’opera è indissolubilmente legata all’immagine di chi la ha scritta. Provate, infatti, ad immaginare lo sconcerto dei lettori di Gomorra qualora Roberto Saviano si presentasse in tv come un impeccabile damerino: «abbronzato, gessato grigio, scarpe Alden, cravatta di Brook Brothers»; o provate ad immaginare Piperno stesso senza il suo «contegno» e il suo «modo antiquato di vestire», ovvero senza tutti quegli elementi «capaci di convincere la signora bene di avere a che fare con un vero scrittore: un tipo saggio, rassicurante, all’antica come certi ristoranti di tradizione».

Ecco: bastano questi due brevi ritratti per risolvere, e nel modo più chiaro, una vexata quaestio critica, ovvero la presunta autonomia del testo: «il grande sogno formalista – afferma perentorio l’autore – quello che, con una certa enfasi e una bella ingenuità, celebrava l’autonomia del testo – è venuto meno per sempre».

L’autore, così spesso e così frettolosamente dato per morto sembrerebbe invece vivissimo. Con mirabile leggerezza Piperno evita il puritanesimo di quei «mandarini musoni» impegnati a denunciare «i dissesti prodotti dalla “civiltà dell’immagine”», interrogandosi piuttosto su quali siano le conseguenze della nostra naturale curiosità per la biografia dell’autore in carne ed ossa. Così, dopo aver citato il ritratto di Balzac fatto da Baudelaire, conclude: «Trovo questo ritratto talmente forte e commovente! Mi fa pensare a Balzac, è vero. Ma anche a Baudelaire che scrive di Balzac. Mi dice del rapporto tra i due, ma anche del rapporto di entrambi con me che leggo. E poi Baudelaire abbozza un personaggio-Balzac talmente persuasivo. Ci fa sentire la vertiginosa promiscuità che Balzac intratteneva con i suoi personaggi (…) E allora mi chiedo: perché dovrei rinunciare a tutto questo?». Insomma: non solo per Piperno il legame tra autore, opera e lettore, è molto più complesso di quanto una certa critica abbia voluto farci credere, ma rappresenta un di più di forza emotiva e conoscitiva al quale sarebbe stolto rinunciare: «Perché dovrei rinunciare ai baffi di Balzac, al suo grande stomaco, alla sua vanità, ai suoi debiti, alla sua lotta per sopravvivere? No, non voglio. Mentre leggo Papà Goriot non voglio dimenticare neppure per un momento la grassoccia mano che l’ha scritto».

Pochissimi autori sanno oggi mostrare (e indurre) un amore così pieno e felice per la letteratura, e insieme ironicamente decostruire le nostre idées reçues. Penso, ad esempio, nel saggio La felicità gode di pessima stampa, a come Piperno, tra autobiografia e analisi letteraria, sfati il mito – oggi quanto mai in voga – dello scrittore sempre e comunque impegnato, e del lettore che si avvicina al testo solo per acquisire un’autocoscienza sociale e politica. Come dire: per essere indignato e infelice. Sentite qua: «Per qualsiasi lettore dell’Ottocento immergersi in un romanzo con l’intento di svagarsi, di essere intrattenuto, di vivere altre vite per interposta persona non costituiva un problema. Perché invece il lettore di oggi è indotto a credere da qualche mandarino che la lettura debba avere a che fare con l’autoconsapevolezza o la denuncia sociale? E perché gli scrittori perdono tanto tempo a odiare e si vergognano di mostrarsi felici?».

Non si tratta, è chiaro, di negare il valore della denuncia per sé ma – con intelligenza ben più fine – di comprendere che «lo sdegno perpetuo alla fine diventa vezzo». Quello di Piperno è un atto di fiducia nella significatività della letteratura nel suo senso più pieno, una letteratura che può (e deve) essere complessa come la vita: «Se la vita, nella migliore delle ipotesi, è un’alternanza di euforia, noia e disperazione, allora anche la letteratura può esserlo. La letteratura può dar conto delle intermittenze del cuore».

Tuttavia: la letteratura – Piperno lo sa benissimo e benissimo in ogni saggio ce lo mostra – non è semplicemente specchio della nostra esperienza del e nel mondo, ma anche agente modellante della nostra personalità. E infatti Pubblici infortuni è anche, come l’autore confida al termine del volume, «la cosa più simile ad un mémoire che avrei potuto scrivere» e quindi, come ogni mémoire che si rispetti, anche la storia di un destino; o ancor meglio, come si legge in Le vite che avrei potuto vivere, la storia del «duello all’ultimo sangue tra arbitrio umano e destino». Cosa sarebbe successo all’autore se Viola, l’amore-ossessione della sua giovinezza lo avesse amato invece di respingerlo? Cosa sarebbe successo se, adolescente, l’autore non avesse letto, e proprio a causa di (o grazie a) questa delusione amorosa, Il segreto? Ovvero: se non avesse scoperto che i libri sono scritti per tutti ma parlano, ogni volta, a noi e solo a noi: leggendo per la prima volta la dedica che apre Il segreto, confessa l’autore, gli «bastò sostituire al nome “Bianca” quello della mia amata (…) per sentire il groppo in gola premere fin quasi a soffocarmi di commozione. Ero certo di essere il solo uomo sulla faccia della Terra che potesse capire una dedica del genere. Così romantica, così nostalgica, così piena di magnanimità. Ma allo stesso tempo così subdolamente ricattatoria!». Senza quel primo incontro Piperno sarebbe oggi uno scrittore o, come immagina, avrebbe seguito le orme paterne per diventare commerciante di stoffe? E noi, saremmo quello che siamo senza Sancho Panza, senza il principe Myskin, senza Gonzalo o Anna Karenina? Ovvero senza tutti quei personaggi che ci hanno accompagnato (e ancora ci accompagnano) mentre, forse un po’ confusamente, tentiamo di interpretare noi stessi e il mondo?

L’incanto del libro di Piperno è qui, nella grazia e nella bonaria ironia con le quali l’autore sa porsi, a partire dalla sua lettura degli autori più diversi (Balzac, Kafka, Proust, e altri ancora) alcune domande semplici e fondamentali: chi sono io? Sarei qualcosa di diverso se non mi fossi emozionato per le vite dei miei eroi romanzeschi? Che rapporto c’è tra il romanzo che leggo e il romanzo della mia vita? In che misura il mio amore per tutti questi mondi immaginari modella il rapporto che ho con gli altri e con la vita?

Pubblici infortuni è una raccolta di saggi – anti-accademici, a carattere narrativo e autobiografico (tecnicamente: personal essays) – ma ha una compattezza mirabile: non solo ogni singolo capitolo mostra e indaga la circolarità tra letteratura e vita, ma questa stessa circolarità si rispecchia anche a livello macrostrutturale. Il volume si apre, infatti, con la scoperta della letteratura – e del suo ambiguo potere taumaturgico – a partire dall’amore infelice per Viola (dalla vita al libro), e si conclude in maniera speculare, con il racconto di come Con le peggiori intenzioni abbia fornito l’occasione di un inaspettato nuovo incontro, dopo ben quindici anni di silenzio, con Viola stessa, che di quel primo romanzo è l’eroina in maschera e attenta lettrice (dal libro alla vita): «Eppure, dissi a me stesso mentre la mia guancia sfiorava la sua in segno di congedo, proprio a quel libro dovevo l’incontro. Almeno a qualcosa era servito».

C’è, poi, un centro ideale del volume, ovvero il saggio Requiem per un uomo in splendida forma, nel quale Piperno analizza e accosta i due romanzieri che forse più ama: Philip Roth e Marcel Proust. Anche qui, e con ancora maggior forza e complessità d’analisi che in tutti gli altri saggi, l’indagine si concentra sulla possibilità, per il libro, di «rivaleggiare con la vita» fino a svelarla nel suo elemento costitutivo ed essenziale: il «senso del tempo». Che è come dire: il senso stesso della nostra fragilità, e del nostro transitare nel mondo.

Recent Comments